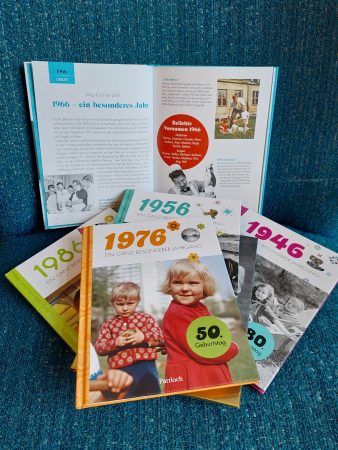

Die Jahrgangsbücher: Nostalgie zum Verschenken

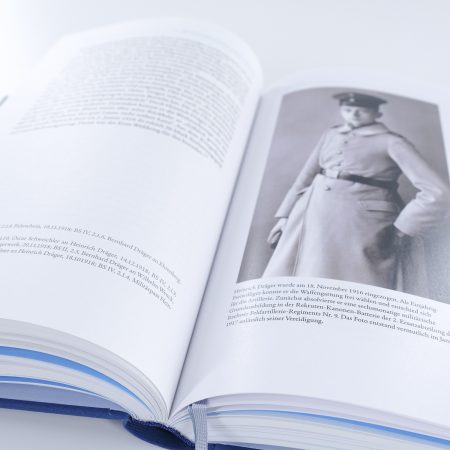

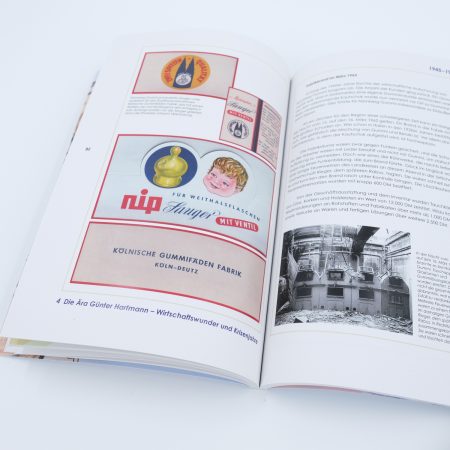

26. Februar 2026Wissenswertes und Kurioses aus dem eigenen Geburtsjahr und ein Rückblick in Kindheit und Jugend: Das bieten die Jahrgangsbücher, die jedes Jahr bei Pattloch unter dem Titel „Ein ganz besonderer Jahrgang“ erscheinen. Seit 2015 recherchiert, schreibt und bebildert Neumann & Kamp die Inhalte für diese besondere Geschenkidee. Gerade sind die Bücher für die Geburtsjahrgänge 1946 bis 1986 sowie für die Goldene Hochzeit 2026 erschienen.

Jeder Band beleuchtet das jeweilige Geburtsjahr mit Themenseiten zu Alltag, Trends, Medien, Sport, Verkehr und Zeitgeschehen sowie das Kindheits- und das Jugendjahrzehnt. So wird den Beschenkten ein nostalgischer Rückblick auf die Zeitspanne von der Geburt bis zum 20. Geburtstag beschert – ganz gleich, ob sie in der Bundesrepublik oder der DDR aufgewachsen sind.

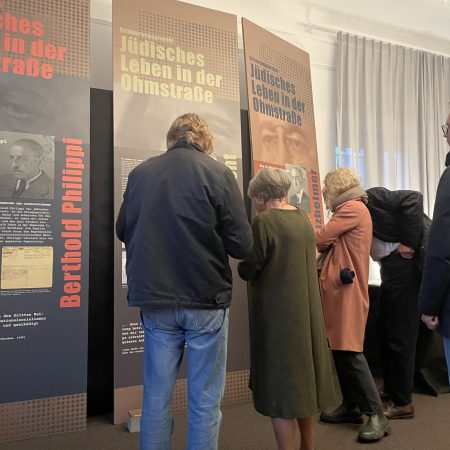

Am 27. Januar, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag, wurden fünf neue Erinnerungszeichen in der Ohmstraße in München angebracht.

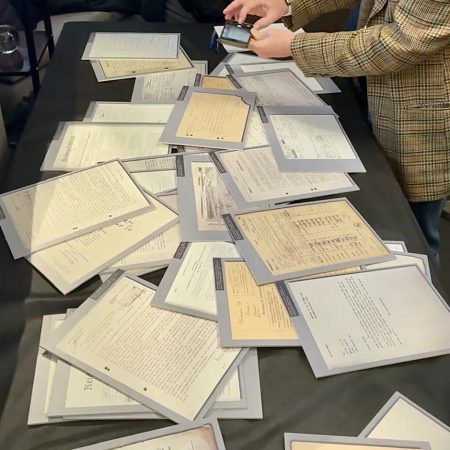

Am 27. Januar, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag, wurden fünf neue Erinnerungszeichen in der Ohmstraße in München angebracht.  Dr. Matthias Georgi von Neumann & Kamp hielt einen kurzen Vortrag zu den neuen Erinnerungszeichen und den Menschen, an die mit ihnen erinnert wird.

Dr. Matthias Georgi von Neumann & Kamp hielt einen kurzen Vortrag zu den neuen Erinnerungszeichen und den Menschen, an die mit ihnen erinnert wird. Beim Anbringen der Erinnerungszeichen. Sie sind das lokale Pendant zu den bundesweit bekannten Stolpersteinen.

Beim Anbringen der Erinnerungszeichen. Sie sind das lokale Pendant zu den bundesweit bekannten Stolpersteinen.

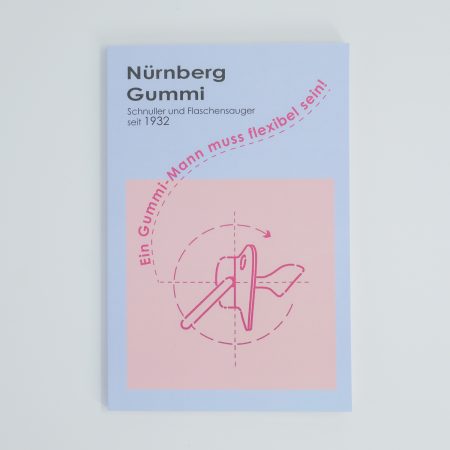

Katharina Roth und Lu Wang, das Kernteam der Zwey Verlagsgesellschaft (von links)

Katharina Roth und Lu Wang, das Kernteam der Zwey Verlagsgesellschaft (von links)